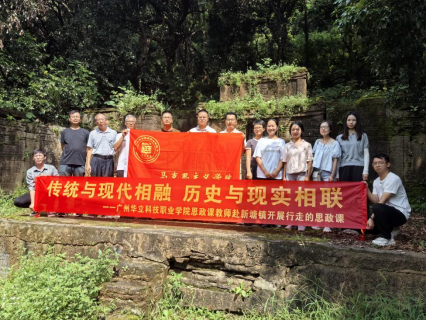

为深入挖掘地方优秀传统文化资源,推动马克思主义理论教学与文化育人的融合创新,8月27日,马克思主义学院和甘泉文化研究中心组织10多名思政课教师前往明代著名思想家、教育家湛若水故里——广州市增城区新塘镇,开展“行走的课堂”实践教学活动。

教师们先后走访了湛若水墓、莲花书院、菊泉中学等历史遗存,并在菊泉中学召开专题座谈会,就湛若水诞辰560周年学术研讨筹备工作及传统文化研究方向展开深入探讨。在此次社会实践中,得到了当地的支持。湛若水后人、增城区新塘文学协会副会长湛柏欣全程陪同讲解。

上午,教师们首站抵达湛若水墓。作为明代心学大家湛若水的安息之地,墓园保留了明代建筑风格与碑刻遗迹。湛柏欣结合家族传承的史料,详细讲述了湛若水“随处体认天理”的哲学思想及其对岭南文化的深远影响。通过实地考察与听取讲解,教师们直观感受到了这位“甘泉学派”创始人“知行合一”的实践精神。

随后,教师们前往湛若水创办的莲花书院。这座依山傍水的古老学府曾是岭南重要的教育与学术中心,湛若水在此讲学授徒,传播儒家心学理念。湛柏欣指着书院遗址中的石阶、碑文,生动还原了当年师生论道的场景,让大家体会到了传统书院教育中“以文化人”的育人智慧。

第三站是位于新塘镇的菊泉中学。该校前身为湛若水府邸,后称尚书府,承载着湛氏“育才济世”的办学理念。湛柏欣向教师们介绍了学校传承甘泉文化的举措及成效,并带领参观校园的文化建设成果。

在菊泉中学,教师们与当地文化界人士联合召开座谈会。与会人员围绕“湛若水诞辰560周年学术研讨会”筹备方案展开讨论,在“湛若水心学的当代价值”“马克思主义与岭南儒学对话”“地方传统文化融入思政教育路径”等方面达成共识,并拟广泛征集学术研究成果和推出高质量文集。

8月28日上午,教师们接着进行此次实践教学总结。教师们畅谈考察感受与分享心得。大家一致认为:“湛若水‘随处体认天理’思想对今天的文化育人和道德实践仍有重大启发意义”“行走的课堂可让抽象的理论‘活起来’”。伍揆祁副院长也表示,此次活动不仅是一次文化寻根,也是一次对思政课教学改革路径的探讨,要组织甘泉文化研究的专题攻关,推动研究成果的产出与转化,为打造增城文化名片作贡献。

此次活动是马克思主义学院深化“大思政课”建设的创新举措,通过“实地调研+学术探讨+教学改革”的模式,为传统文化赋能思政课教学探索了新路。

撰写:唐 涛

初审:伍揆祁

终审:廖良初